当“向海图强”的时代号角穿越浪涛,泉州职业技术大学工学院联合双馨书院组建的“向海图强・烯创蔚蓝”实践队正以持续深耕的足迹,在福建海岸线上书写着一部从文化溯源到科技赋能的青春篇章。这支队伍的蓝色征程,循着习近平总书记对海洋强国建设的战略指引,早在去年暑假便已启航——从凝视博物馆展柜里的古船残骸,到如今手握石墨烯膜技术的创新蓝图,他们用青年视角在福建的蓝色海岸线开启了一场融合思政教育与专业实践的“向海问道”之旅,以实际行动书写“海洋强国,高校有为”的崭新篇章。

溯源:刺桐港城,海丝文脉里的蓝色初心

2024年的盛夏,实践队的前身团队便沿着泉州湾的历史脉络,开启了以泉州海丝文化为核心的调研,通过走访泉州市博物馆、闽台缘博物馆、泉州海丝馆等展馆,系统梳理了泉州作为海丝起点的海洋经济文化脉络。在对航海史、渔业发展史的梳理中,团队发现“淡水补给”始终是制约远洋活动的关键难题,从古代商船的陶罐储水到近代渔船的有限储备,这一问题贯穿海洋开发的历程,为后续实践埋下聚焦现实需求的伏笔。

转舵:科创启智,从文化解码到科技破题

为探索传统文化中海洋难题的现代解决方案,实践队成员便在4月前往晋江市三创园石墨烯研究院,旨在了解石墨烯材料的改性技术与应用场景,通过对石墨烯薄膜过滤特性、耐腐蚀性等核心技术参数的进行交流学习,团队初步认识到该材料在海水淡化领域的应用潜力,为文化调研中发现的“淡水难题”找到了技术破解的可能性,搭建起文化命题与科技手段之间的桥梁。

7月,基于前期文化调研形成的问题导向与石墨烯技术的认知积累,团队在工学院创客空间完成研究方向的关键转向。通过整合历史文献中远洋淡水短缺的记载与现代渔船装备的技术瓶颈,正式提出将石墨烯滤膜应用于海水淡化的大学生创新创业训练项目,明确以“轻量化、低能耗、高耐用”为核心指标,开发适配现代技术的海水淡化设备,实现从文化研究到科技攻关的逻辑闭环。

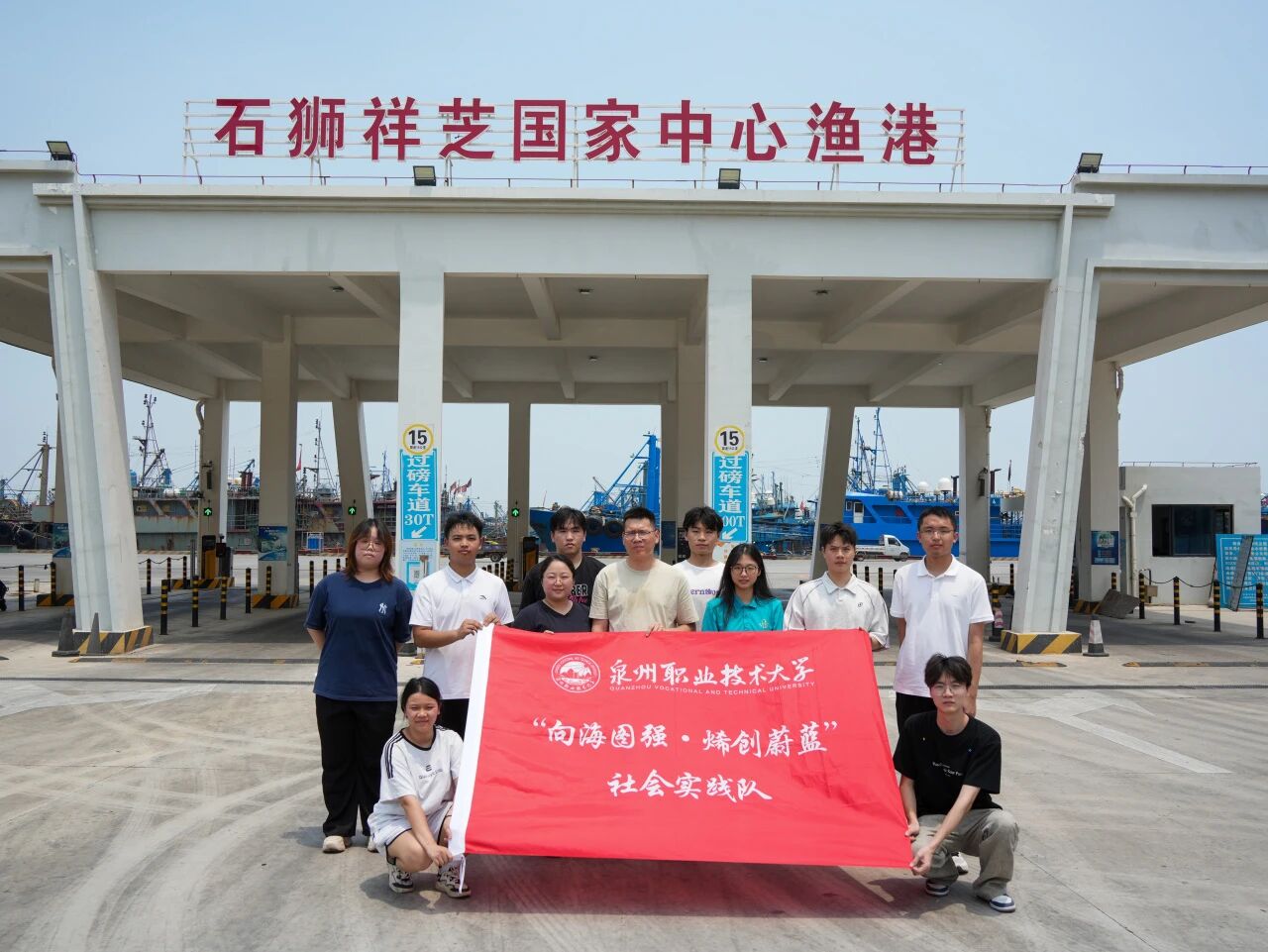

潮起:渔港听浪,斑驳石阶镌刻海洋密码

石狮祥芝国家中心渔港,晨光正为码头上的渔船镀上金边。实践队的首站,便扎根在这片承载着千年渔耕记忆的土地上。“昔日的小渔村到如今的国家中心渔港,祥芝的每一次蜕变都镌刻着海洋经济的迭代密码,作为泉州海丝文化的活态见证,这里既沉淀着商船通衢的古港记忆,又涌动着当代海洋经济的澎湃动能。远洋渔船从这里解缆,带着刺桐港的基因劈波斩浪,驶向深蓝,漫长航程里,咸涩的海风裹挟着对家园的眷恋,淡水补给不仅关乎渔民的生存所需,更系着远航作业的续航底气。”石狮市海洋发展局党组成员、大队长刘伟荣的讲述,像一幅展开的历史长卷。

实践队带着石墨烯滤膜海水淡化的初步构想,在这片土地上开展实地验证。通过考察渔港运营现状与远洋渔船作业模式、与当地海上作业工作人员交流等,进一步明确渔民在淡水储备、设备维护等方面的实际痛点,这些来自一线的需求数据,为技术方案的优化提供了现实依据,正是这份来自深海的呼唤,让泉州职业技术大学“向海图强・烯创蔚蓝”实践队的目光聚焦于此,远洋“饮水难”的现实在调研过程中愈发清晰,在传统与创新的交汇点上,以石墨烯膜为核心的海水淡化装置,便成了实践队续写“海洋强国,高校有为”的智慧新篇。

浪涌:船厂追光,钢铁船台淬炼智造锋芒

海博船业的厂区里,焊花如星子坠落在钢铁船台,未完工的渔船龙骨如巨鲸骨架般伏在地面,空气中浮动着金属与海盐混合的气息。

团队聚焦现有海水淡化设备的应用局限。通过观察船舶结构与设备安装空间,发现传统设备在体积、能耗、抗颠簸性能上的短板,印证了石墨烯滤膜“微米级厚度”“能耗降低40%”等特性的适配价值,强化了技术研发的针对性与紧迫性。

这些参数像细沙般落进队员们的思绪里。当负责人提到“要是有轻巧、耐造、产水稳的技术就好了”,短短几句话不仅让实践队成员们心里涌动出同一种光亮——原来我们反复研究的石墨烯膜,不是冰冷的样本,而是能拆解这些“隐痛”的钥匙!

远航:智汇海科,科创微光承载深蓝使命

骄阳漫过福建理工大学智慧海洋科学技术学院的走廊,将墙上“向海图强”四个大字映照得愈发清晰。泉州职业技术大学“向海图强・烯创蔚蓝”实践队循着科技的微光而来,带着石墨烯海水淡化技术的迭代构想,与这里的专家学者展开一场关于“深蓝适配”的深度对话,福建省大学生智能海洋装备设计制作大赛组委会秘书长陈义、福建理工大学智慧海洋科技学院团委书记苏静和、专任教师叶于平以及该院的科研团队与实践队成员们就海洋智能装备、海水淡化技术等热点问题深入探讨,分享最新研究成果与实践经验。实践队所带来关于研究的石墨烯滤膜装置的参数:厚度仅微米级、能耗比传统设备降低40%等优势,在对方专家的神情中满是肯定:“这项技术精准锚定了现实的痛点,既有实验室里的创新突破,更有驶向深蓝的落地潜力,前瞻性与实用性兼具。”

会后,福建理工大学智慧海洋科学技术学院党委书记王强,对实践队成员们的到来表示热烈欢迎,勉励青年学子珍惜实践机遇,立足专业所学,发挥自身特长,在“行走的课堂”中增长才干、练就本领,奋力书写“海洋强国,高校有为”的科创新篇。

“真正的海洋科技,要经得起浪涛的敲打。”团队成员对项目“落地”二字有了更深的体悟——从向海图强到海洋强国的距离,不仅是技术的跨越,更是青年学子在祖国海疆上的信念践行。带着满腔的激情与沉甸甸的期许,他们转身走向下一段征程,要让石墨烯膜的微光,真正化作照亮深蓝航道的“淡水灯塔”。

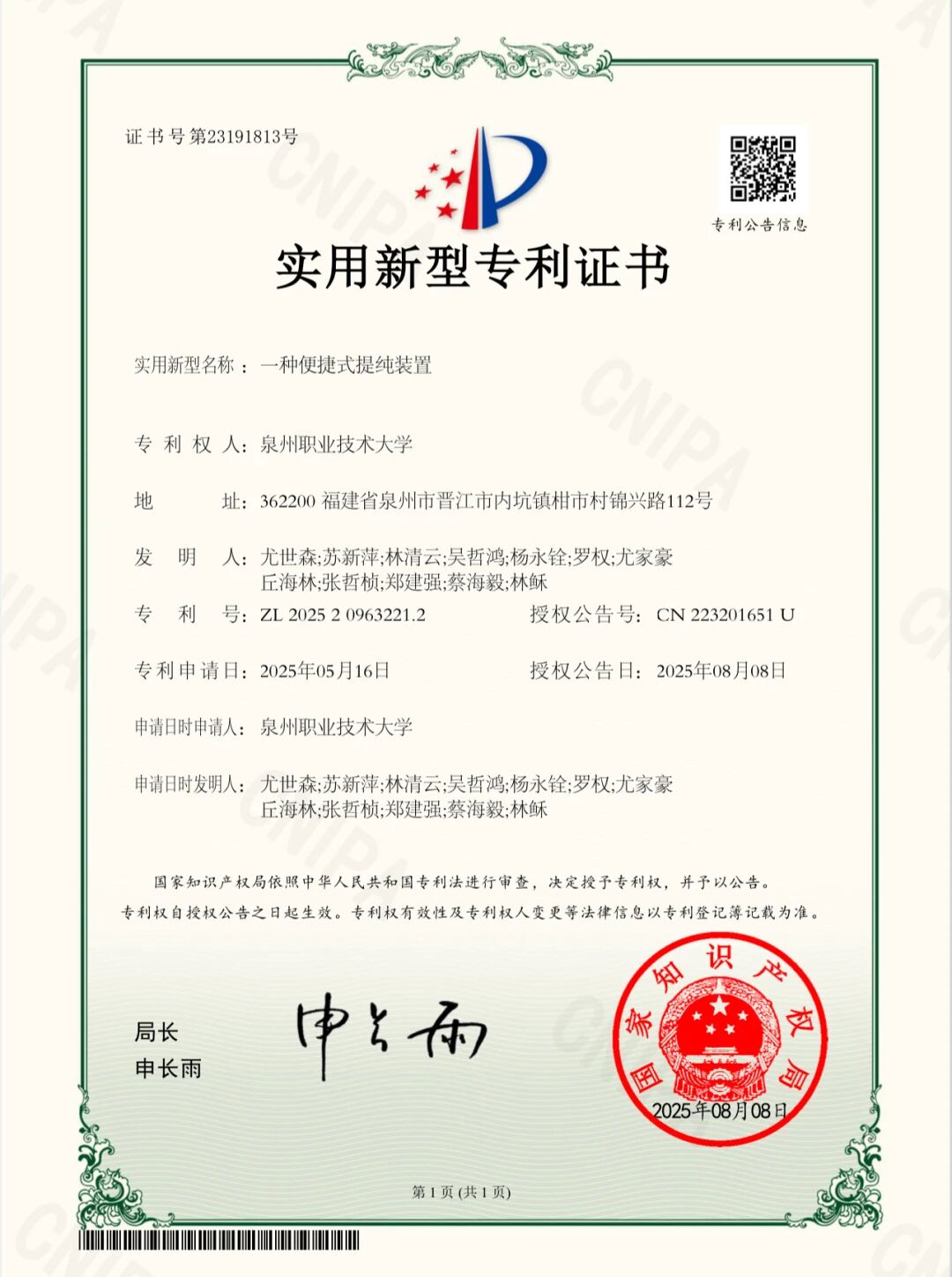

潮声不息,征途不止。此次贯穿全年的实践探索,构建了“文化溯源—技术启蒙—项目立项—实地验证—视野拓展”的完整链条。这不仅是一次知识与现实的深度对话,更是一次“知行合一”的生动演练——通过深入基层调研,团队既摸清了海洋产业对技术创新的迫切需求,更明确了青年学子服务国家战略的实践路径。截至目前,实践队的探索已获得软著1篇,实用新型专利1项,地方媒体报道8次,调研成果转化的项目成功入围中国国际大学生创新创业大赛、海峡两岸女大学生创新创业大赛等赛事。