为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,深入学习贯彻习近平总书记关于“用好红色资源,传承好红色基因”的重要指示精神,2025年7月8日-16日,泉州职业技术大学三创书院“薪火传晋·红色根脉守护”实践团一行17人深入晋江内坑镇、安海镇两个革命老区,开展红色文化遗存普查社会实践。团队以“三维测绘+采访+史料研究”的创新模式,完成33处革命遗址、遗迹、可移动文物等红色文化遗存的系统性调研,为红色文化遗存数字化保护贡献青春智慧。

会议研讨明方向 让红色记忆“跃然纸上”

实践团坚持“调研未动,史料先行”的实践理念,在出征前做足功课。一方面主动对接中共晋江市委党史和地方志研室与晋江市民政局,共同研讨实践方案;另一方面在校内精心组织筹备会议。在工作部署会上,指导老师强调:“要充分发挥专业特长,以科学严谨的态度做好红色文化遗存普查工作,让革命文物活起来、红色基因传下去。”;交流会上与研读会上,实践团成员围绕社会实践计划和《内坑烽火》革命史料展开深入研讨。实践团同学表示:“通过研读这些珍贵史料,我们不仅了解了内坑镇革命先辈的英勇事迹,更明确了作为新时代青年肩负的历史责任。”

图为实践团成员开展动员会和部署会议场景

数字赋能红色记忆 专业实践守护革命根脉

实践团建筑工程、工造造价专业的同学充分发挥专业优势,以科技赋能红色文化遗存保护,在内坑镇,运用卷尺对后山村朱义斌、前洪村吕尾等革命先辈旧居进行系统性测绘,记录建筑细节,为“舍小家为大家"的革命精神留下数字化见证;在亭顶村曾森拱旧居,同学们运用全站仪细致测绘"红色粮仓”结构,用数据讲述“一粒米一颗心”的后勤保障故事;在安海镇,团队成员运用三维激光扫描对“朱仁寿、许集美”旧址等13处遗存进行三维测绘,建立起完整的数字档案库,让我们感受到了革命烈士的铮铮铁骨。专业测绘不仅为红色文化遗存保护提供了精准数据支撑,更让革命文物在数字世界中获得“永生”,为传承红色基因开辟了新途径。

目前,团队正在对采集的各类数据进行系统整理,为后续的CAD、BIM建模工作做好准备。这些专业实践不仅为红色文化遗存的保护提供了第一手资料,更通过科学方法让革命文物得到数字化保存。团队成员将测量数据与口述历史、文献资料相互印证,为建立完整的红色文化遗存普查数据库奠定了坚实基础。

图为实践团成员开展测绘实践场景

访谈实录,让红色记忆“历久弥新”

实践团走访革命后代和当地干部群众,开展口述史料采集工作,深入挖掘红色记忆。在黎山村,采访组通过走访当地干部群众,系统梳理了中共泉州中心县委机关驻地的历史脉络,详细记录了“泉州劫狱”等重要历史事件的细节。成员们认真聆听、细致整理,让一个个鲜活的革命故事重现在世人面前。

最令实践团成员动容的是白垵村的采访,在吴天亮、吴烟腾烈士旧居,村干部介绍,年仅25岁的吴天亮同志在泉州筹备游击队物资时,于除夕夜被叛徒出卖,遭国民党围捕杀害。

图为实践团成员开展人物访谈场景

青春宣讲,让英烈故事“声”入童心

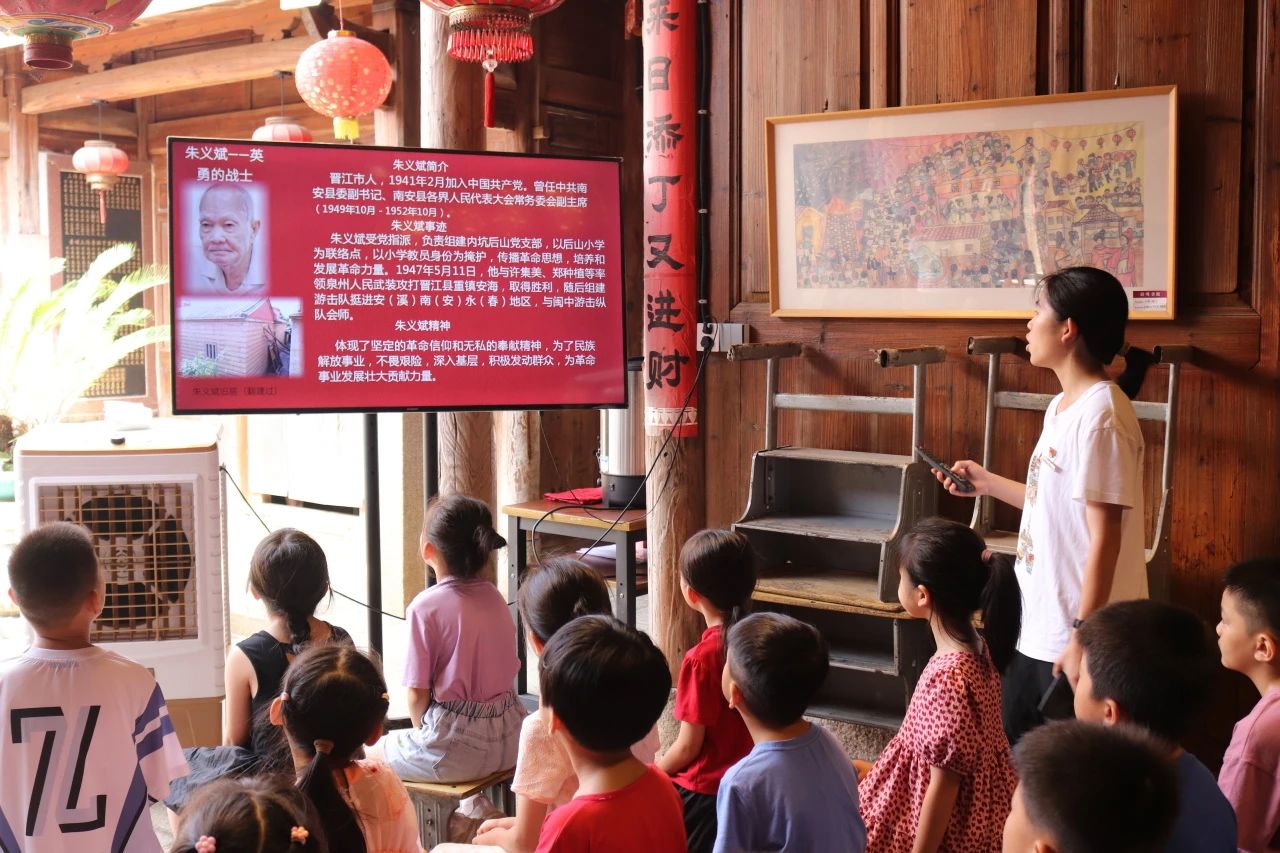

实践团创新开展“红色故事进人心”宣讲活动,在前埔村钱峰书院为小朋友们带来了一场别开生面的红色文化课。实践团成员以此次普查收集的许集美、朱义斌等烈士事迹与旧居为主线,通过生动讲述和互动问答,将革命故事娓娓道来。

图为实践团成员开展红色宣讲和与小朋友合影场景

媒体聚力,让红色遗存“绽放光芒”

晋江市红色文化遗存普查工作近期取得显著成效。在中共晋江市委党史和地方志研究室、晋江市民政局牵头下,我校泉州职业技术大学充分发挥高校资源优势,共同推进这项具有历史意义的工作。活动获得福建省党史方志网、泉州史志公众号等省级平台关注,晋江电视台、《泉州晚报》、闽南网等市级主流媒体深入报道,泉州晚报的阅读量目前已突破4万多次,“晋江史志”“烽火内坑”“安海镇兴胜社区”“今日安海”等本地新媒体平台持续聚焦。这种政校联动、媒体助力的创新模式,不仅高质量完成了市委"加强红色文化遗存保护利用"的工作要求,更让红色基因在晋江这片热土上绽放出时代光芒。

图为实践团在媒体报道方面的截图