为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,践行《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中“推动青年成为中华优秀传统文化传承发展的生力军”的要求,泉州职业技术大学拾德书院“知白守黑”实践队深入晋江东石萧下村近一个月,以闽南十番为调研对象,用青春行动诠释青年在非遗传承中的“传承者、创新者、传播者”三重角色,为非遗活态传承注入蓬勃朝气。

以“学习者”姿态扎根传统

成为非遗技艺的“接棒人”

非遗传承的根基在于技艺的延续,而青年的躬身学习正是让技艺“活”下去的关键。实践队以闽南十番传承人萧振作先生为精神与技艺标杆,主动叩响传承之门:队员们聚焦琵琶、笛子、二胡等十番乐核心乐器,从识谱、运弓等基础技法学起,在日复一日的练习中掌握入门曲目。

不同于被动的记录者,青年学子以“参与者”的姿态深入非遗肌理——他们在弓弦交错间感受旋律里的闽南风情,在气息与笛声的共振中体会百年古乐的情感密码。这种沉浸式学习不仅让十番乐的演奏技艺在青年指尖得以延续,更让蕴藏其中的文化记忆与精神内核,通过青春的感知力被深刻理解、准确承接,成为连接传统与未来的“活态纽带”。

以“创新者”思维突破边界

成为非遗表达的“焕新者”

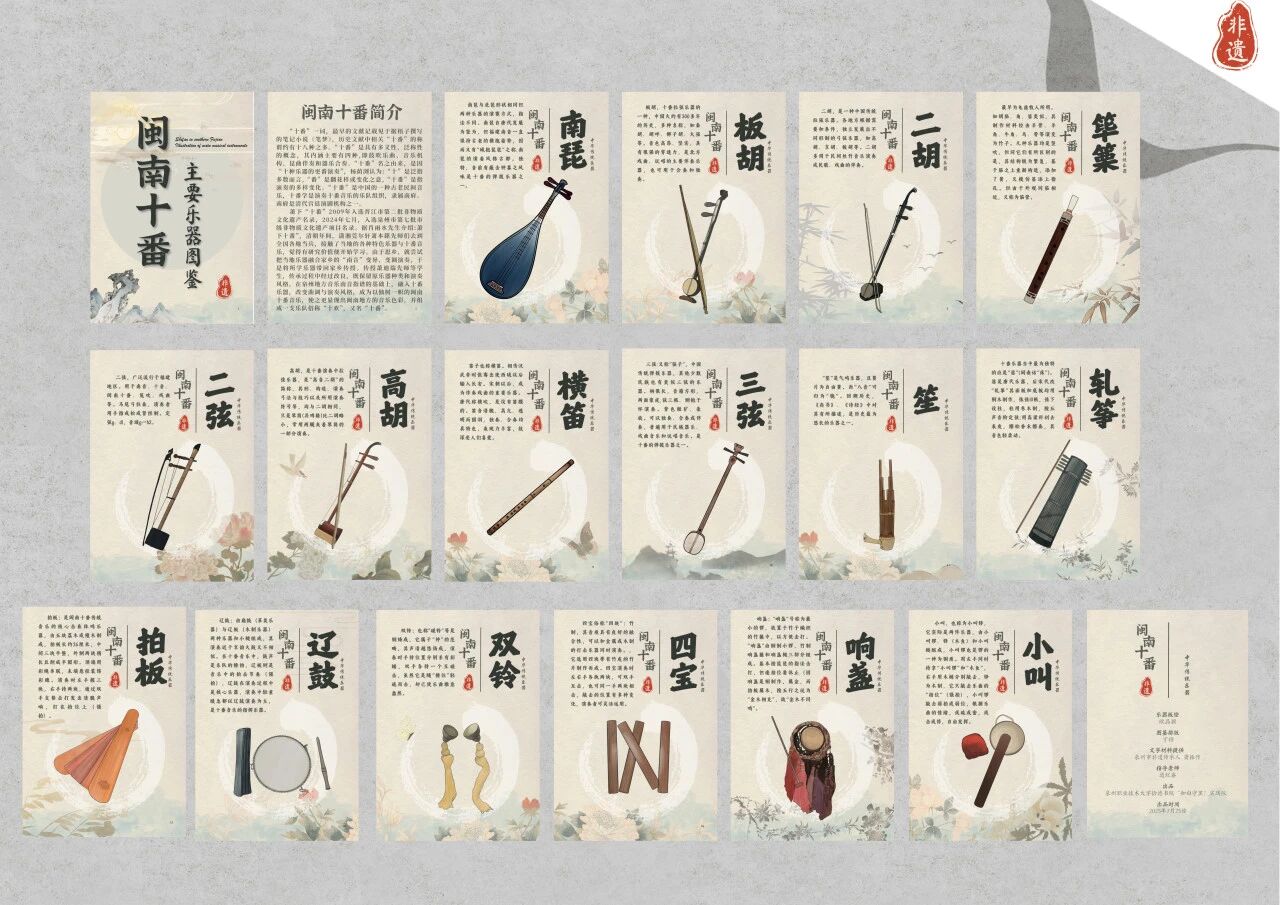

面对非遗传承中“传统记录模式单一、传播触达有限”的困境,青年以天然的创新基因,为闽南十番注入现代表达的新可能。实践队跳出“文字记录+音频保存”的传统框架,用青年熟悉的数字语言重构非遗的呈现方式。拍摄微纪录片《闽韵・十番》时,队员们以同龄人的视角捕捉传承细节——既有萧振作老师调试老乐器的专注,也有自己学习时的笨拙与坚持,让观众透过镜头看到“非遗不是遥远的古董,而是可触摸的生活”;创作乐器板绘图鉴时,他们摒弃刻板的工笔画风,用明快线条与鲜活色彩勾勒琵琶、笛子的形态,让传统乐器以符合当代审美的视觉形象走进大众视野。这些创新实践证明,青年不仅能精准把握非遗的“根”与“魂”,更能以时代性的表达让古老文化突破时空限制,在年轻群体中产生共鸣。

以“传播者”身份搭建桥梁

成为非遗火种的“传递者”

非遗的生命力在于“被看见、被热爱”,而青年正是让非遗走出小众圈层的“关键桥梁”。实践队构建的“非遗传承双循环”体系,本质上是青年发挥传播优势的生动实践:走进乡村,队员们化身萧下村暑托班的“十番启蒙师”,用儿童能理解的语言讲十番故事,用简易乐器带孩子体验演奏。当孩子们因青年的引导而对十番乐产生好奇时,非遗的种子已借助青春力量向下扎根;走进学校,队员们计划通过公众号展播微纪录片、举办学习分享会,将自己与十番乐的故事讲给同龄人听。这种“青年传青年”的模式,远比单向灌输更有感染力——当同学看到身边人能奏十番、懂十番,非遗便从“课本里的名词”变成“可参与的文化”。从孩童到同龄人,青年以自身为节点,让闽南十番的传播链条不断延伸,实现“个体学习—群体参与—大众热爱”的良性循环。

青年之于非遗,从来不是“旁观者”,而是“重塑者”。泉州职业技术大学“知白守黑”实践队的行动印证了:青年的热情能让非遗“活起来”,青年的创意能让非遗“火起来”,青年的担当能让非遗“传下去”。当更多青年像他们一样,以敬畏之心承接传统、以创新之力激活文化、以传播之责扩大影响,中华优秀传统文化必将在青春的接力中生生不息,为建设中华民族现代文明注入源源不断的青春动能!

据悉,泉州职业技术大学拾德书院,以“德”为书院核心文化特色,积极推进校地共建,深化与地方非遗文化的联动。2024年暑期,依托“知白守黑”实践队拍摄非遗项目的契机,书院与闽南十番非遗传承人萧振作建立联系,并特邀其担任导师;2025年6月,萧振作导师为拾德书院闽南十番非遗传习所授牌,进一步夯实了校地合作基础。为持续助力闽南十番非遗传承,推动非遗文化走进校园、惠及更多师生,2025年暑期,实践队将深入探访萧振作导师,切实推进校地协同传承非遗文化的各项工作。