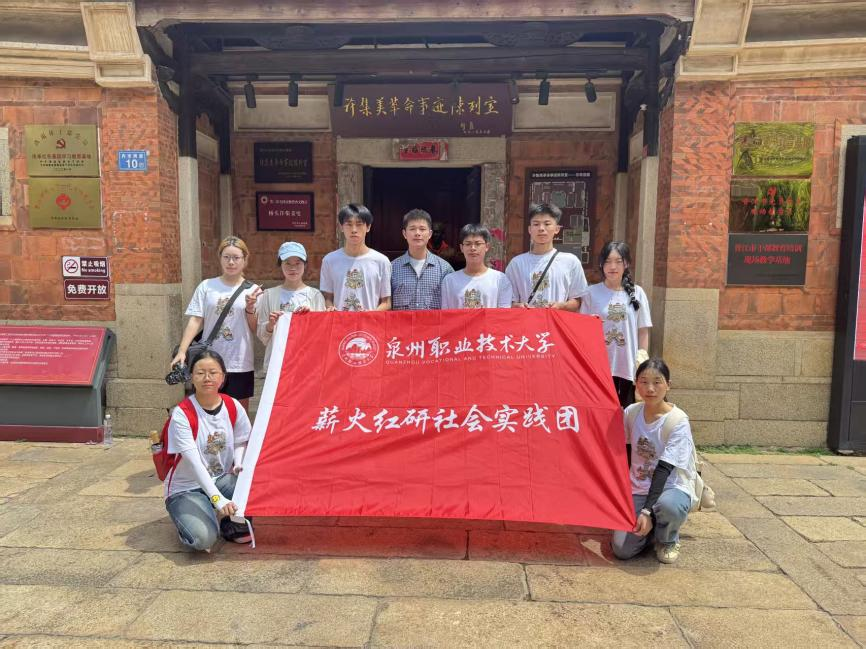

盛夏时节,泉州职业技术大学一善书院“薪火红研”社会实践队走进安海镇,以“探寻安海红色文化”为主题展开实践活动。从红色地标的实地探访到文化根脉的深度触摸,队员们用脚步串联起历史与当下,让红色基因在行走中传承,让文化力量在实践中生长。

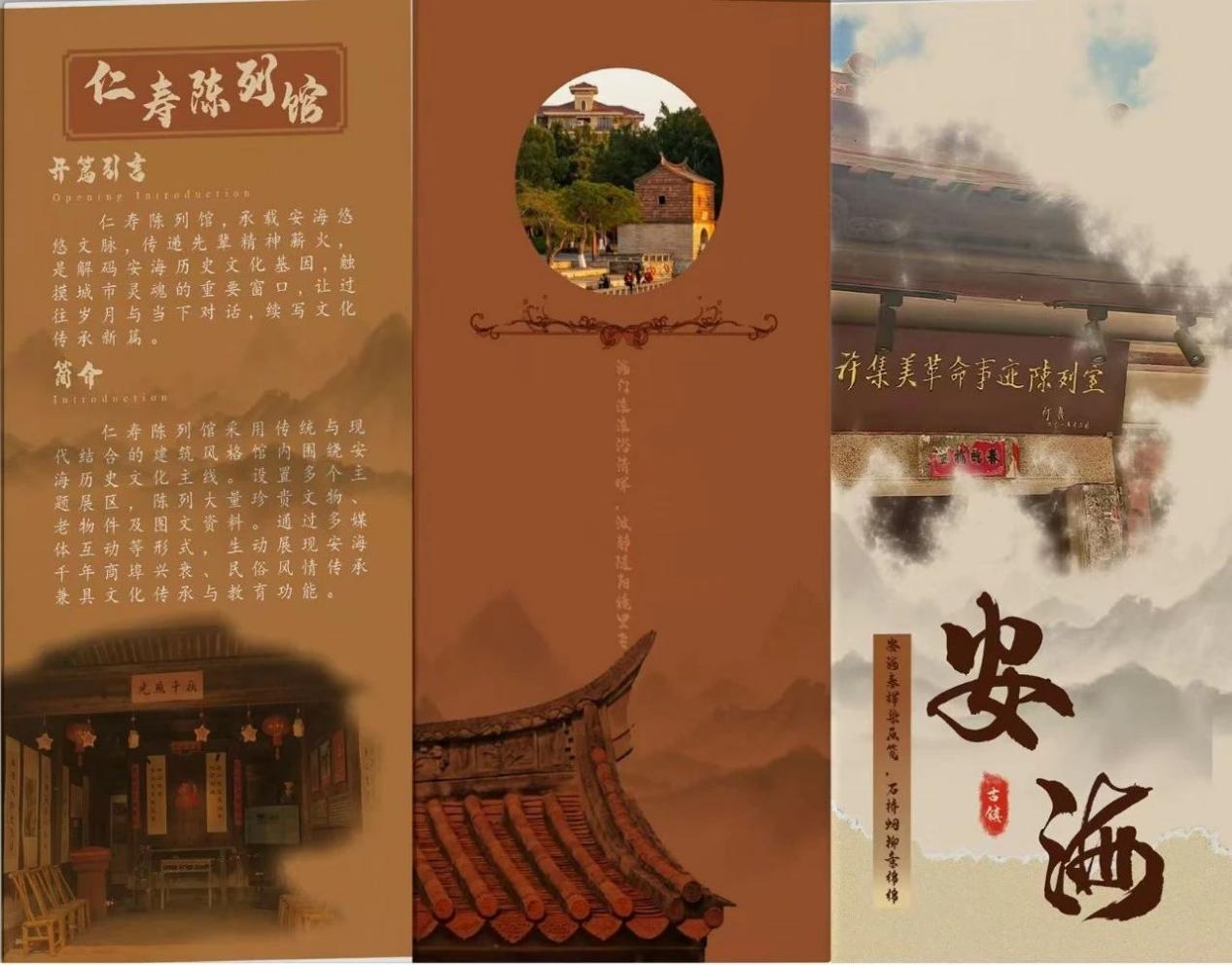

仁寿陈列馆:深入安海红色历史

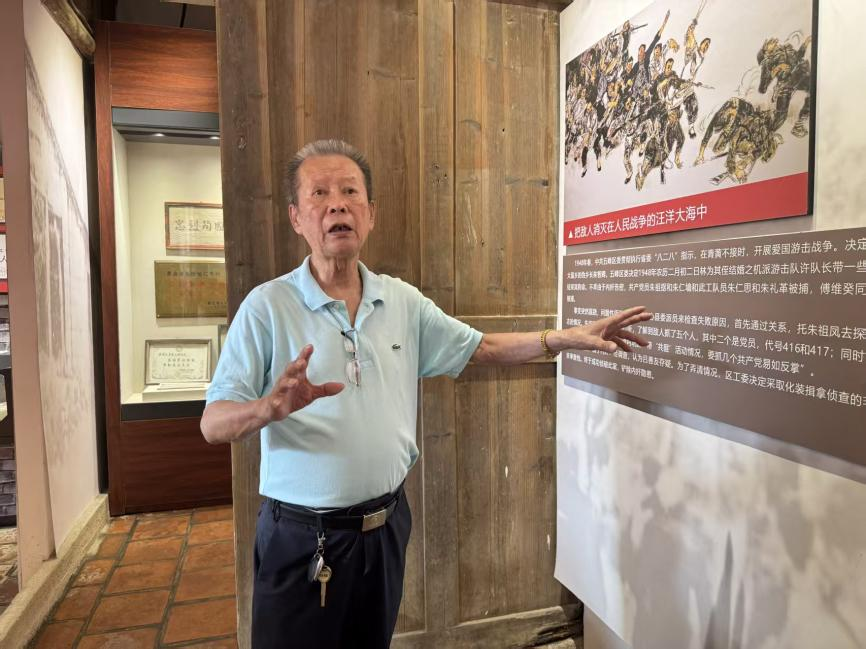

实践的第一站,队员们来到仁寿陈列馆。推开展馆大门,仿佛踏入了安海红色历史的时光长廊。讲解员朱景星老先生的讲述,将一件件革命文物背后的故事娓娓道来:墙上泛黄的照片里,游击队员们正趁着夜色穿梭在田间地头;展柜中锈迹斑斑的步枪,曾见证过与敌人的殊死搏斗;泛黄的书信手稿上,“宁死不屈”的字迹仍透着穿透岁月的力量。

这些珍贵的遗存,集中展现了安海先烈“对党忠诚、为民牺牲”的精神内核——他们中有人隐姓埋名打入敌营传递情报,有人带着乡亲们在敌后开辟根据地,有人面对酷刑始终严守党的秘密。队员们静静聆听,目光在文物与史料间流转,从历史细节中逐渐拼凑出这片土地上革命斗争的全貌,也为接下来走进具体的革命人物故事埋下了情感伏笔。

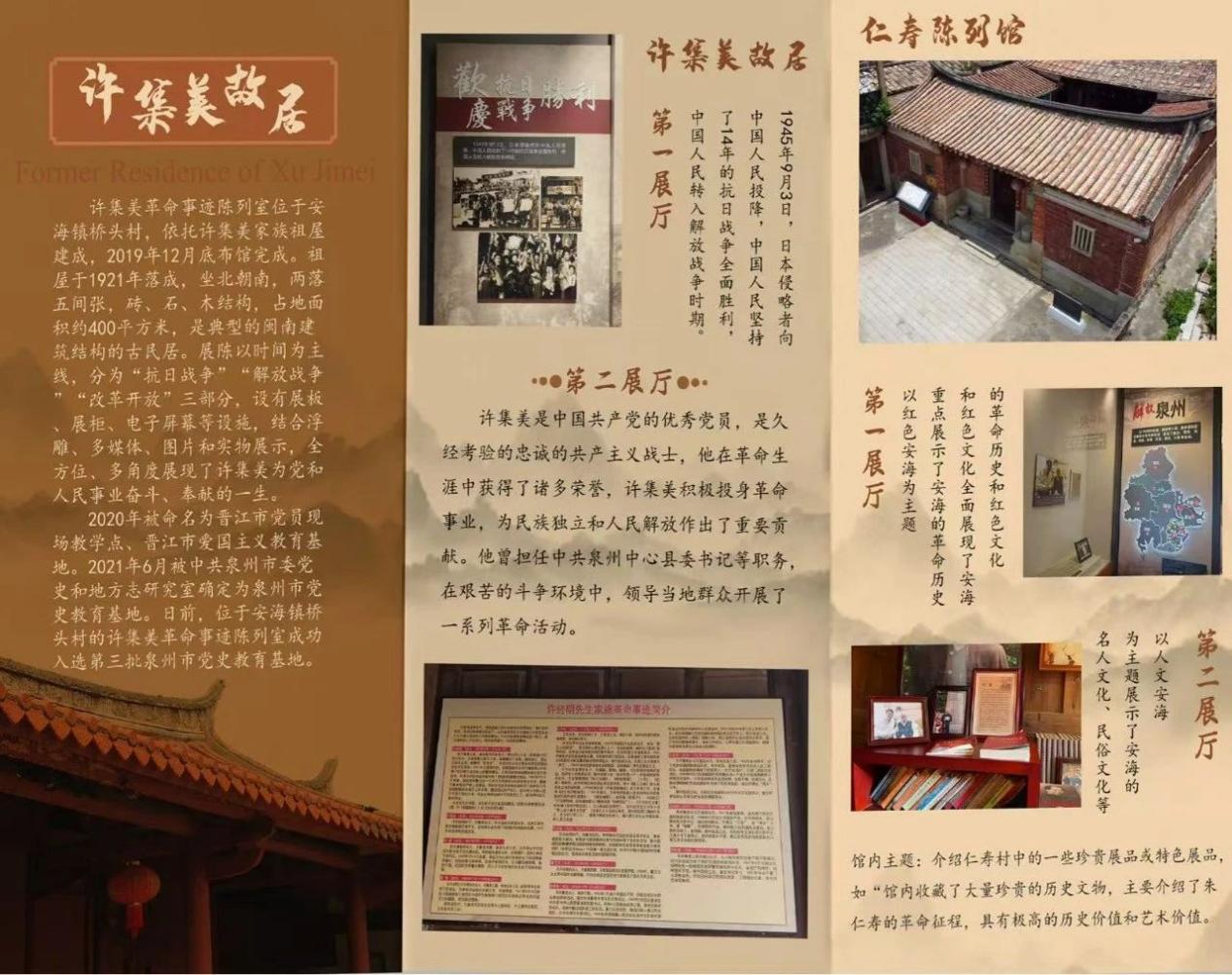

许集美故居:革命精神的传承

带着对安海红色历史的整体认知,队员们来到了许集美故居。如果说仁寿陈列馆展现的是群像式的革命记忆,这里则让一位革命者的形象变得立体可感。墙上的时间轴清晰记录着:青年时期的许集美怀揣救国理想投身革命,抗战爆发后,他在泉州地区组建抗日武装,带着队员们以“灵活机动、军民协同”的战术粉碎日军多次“清剿”;即便被捕入狱,面对敌人的威逼利诱,他始终以“革命者不怕死,怕的是革命事业中断”的铁骨铮铮坚守信仰。

解放后,他又扎根地方建设,始终保持着“不拿群众一针一线”的朴素作风。“从陈列馆的历史脉络到许集美同志的具体事迹,就像从看一幅全景画到走进画中细节,”一名队员感慨道,“他不是课本里冰冷的名字,而是有血有肉、用一生践行信仰的前辈。”这种从宏观到微观的认知深化,让队员们对革命精神的理解从“知道”走向了“感悟”。

烈士陵园:缅怀先烈,铭记历史

怀着这份深切的感悟,队员们移步烈士陵园。刚踏入园区,庄严肃穆的氛围便让喧闹瞬间沉静。纪念碑前,许昔汉、张念谢等烈士的名字静静镌刻在石碑上,与许集美故居中“为群众谋幸福”的事迹形成了跨越时空的呼应——他们虽身处不同革命阶段,却有着同样的赤子之心。

折页设计,传承安海红色文化

带着这份对“传承”的深刻理解,队员们开始着手设计红色文化折页。他们将仁寿陈列馆的历史脉络、许集美故居的感人事迹、烈士陵园的先烈故事,通过图文并茂的方式精心编排。“我们想让看到折页的人,也能感受到我们走过的这段心路,”负责设计的队员说,“从了解历史到理解精神,再到想把这份感动传递出去,这是很自然的想法。”

这种传播的愿望,在实践后期逐渐清晰为更具体的计划。队员们决定以此次实践为基础,将所见所闻、所感所悟转化为“可聆听的文化史诗”——用短视频重现许集美同志的革命场景,用线上展览串联起仁寿陈列馆与石井书院的文脉关联,让红色故事突破地域限制,走进更多人的视野。正如一名队员在总结中写道:“从走进历史现场,到理解精神内核,再到思考如何让更多人看见,我们走过的每一步,都是对‘传承’二字的践行。”

本次实践,队员们不仅用脚步串联起安海的红色记忆与文化根脉,更在认知的递进中找到了青年传承红色文化的坐标。当红色历史从书本走向实地,当革命精神从认知走向共鸣,当文化传播从想法走向行动,这场实践早已超越了简单的参观学习,成为一次“探寻—理解—传承—创新”的完整旅程。而这份旅程中生长的力量,终将化为推动安海红色文发展的青春动能,让红色薪火在新时代的征程中生生不息。